Acte 4 : la reconstruction

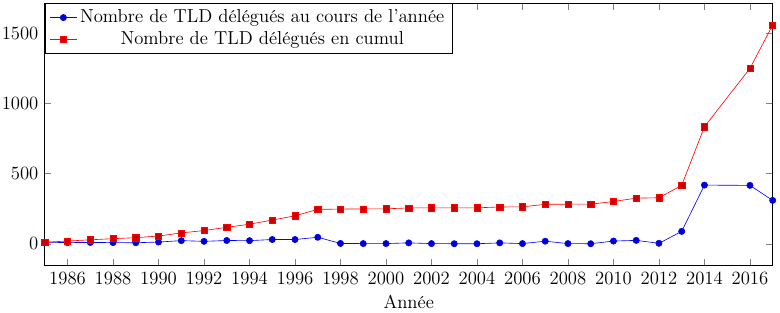

Alors qu’une myriade de nouvelles extensions étaient ouvertes à l’enregistrement, l’heure était au choix des enregistrements .COM, .CM, .OM, .CO ou .CAM ? .FR ou .FRL ?

La décision de déposer ses marques dans toutes les nouvelles extensions a bien sûr un coût élevé et n’est qui plus est pas nécessairement judicieux.

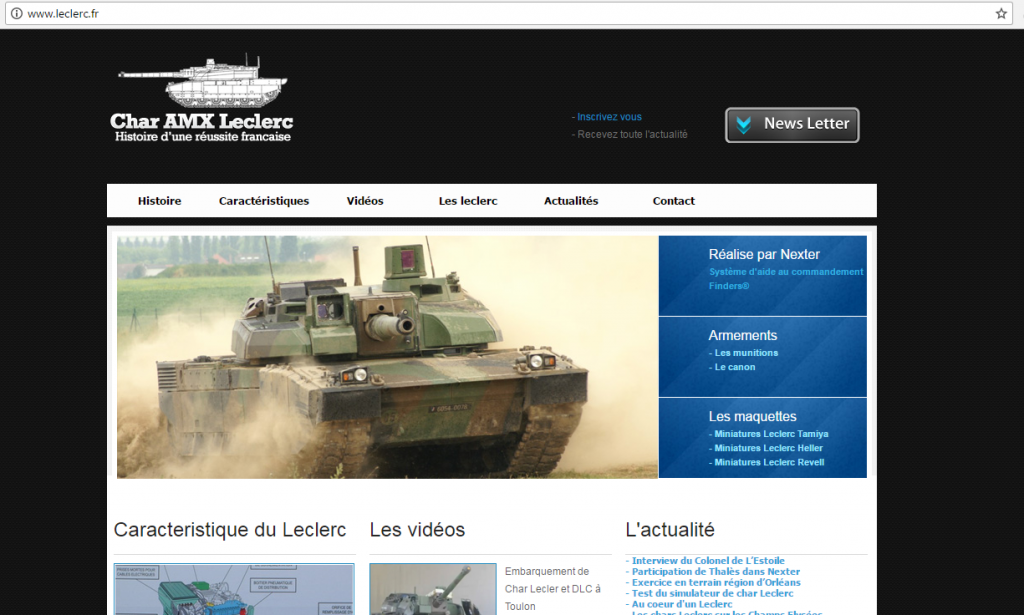

C’est aussi pourquoi certaines marques ont choisi un .BRAND : son propre TLD, sa propre souveraineté, ses propres règles de gestion ! De nombreuses marques ont opté pour cette configuration et l’on peut aujourd’hui voir fleurir du .BNPPARIBAS, .ALSTOM, .SNCF, .LECLERC, .GOOGLE,…

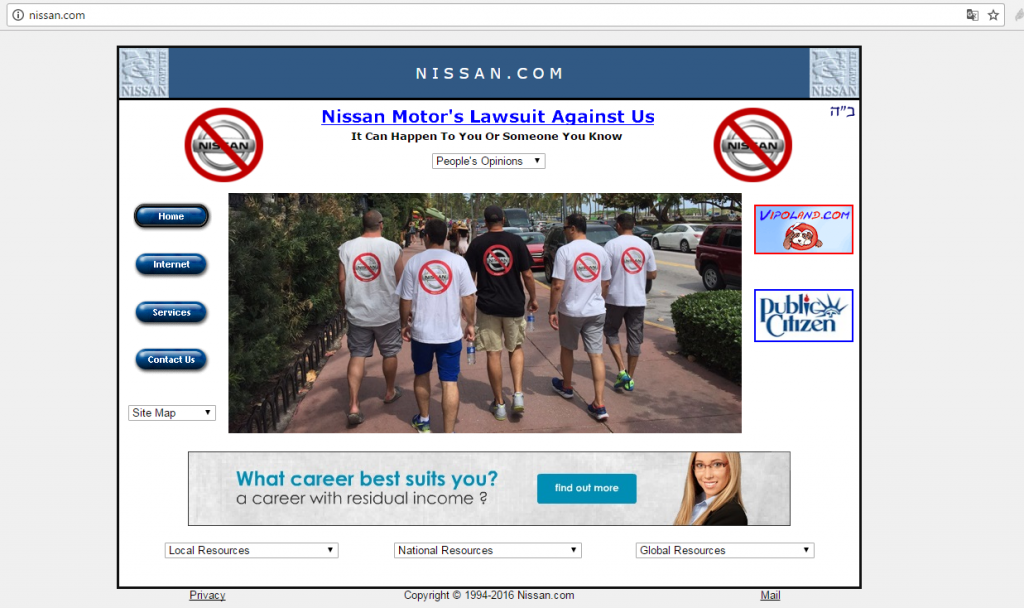

Cette réflexion vis-à-vis des .BRAND a parfois été mal menée : certaines marques ont aujourd’hui abandonné leurs propres TLD, comme McDonald’s. L’ICANN tient d’ailleurs une liste de ces TLD, accompagnée des lettres très formelles des entreprises demandant à supprimer la zone de confiance, historiquement si coûteuse. Cela me rappelle The Fallen Astronaut. On pourra dire que l’abandon de ces TLDs servira aux autres à se construire. Un bon général utilise la force de l’ennemi comme disait Sun Tzu !

Ces abandons montrent que les entreprises concernées n’ont pas vu aujourd’hui les bénéfices qu’elles pouvaient en tirer au regard des coûts associés à la création et à la gestion d’un .BRAND. D’autres, plus audacieuses, en ont découvert l’intérêt et/ou imaginent découvrir des opportunités de service nouvelles leur permettant d’avoir un contrôle accru sinon total sur leurs infrastructures à venir à forts enjeux, de type Internet des Objets, Industrie 4.0,…

Attendons les premiers objets connectés et le déploiement d’une réelle infrastructure autour d’un .BRAND résilient et nous verrons !